“催化劑”這個概念,似乎離我們的平常生活太遠。除了偶爾在汽車尾氣排放的新聞中聽到這個詞之外,似乎就只有化學書中的那一句?“改變反應速率但不參與反應的物質”?了。

然而,在我們平日看不到的工業側——制造塑料袋需要催化劑;合成橡膠需要催化劑;工業“三酸兩堿”之一的硫酸,在制造過程中也少不了釩催化劑的參與。

可以說,如果沒有這些催化劑,我們現有的生活質量會倒退一百多年。

Part.1

催化劑:用處很多,弱點也不少

催化劑的類型多種多樣。按照狀態可以分成固體與液體催化劑兩種;根據參與的反應不同,還可以分為均相催化劑與異相催化劑。而最重要的催化劑莫過于固體異相催化劑。

比起液體催化劑,這類固體催化劑容易運輸,容易使用,也容易回收再利用。舉個例子:把磚頭扔進水里,找回來尚且容易;把飲料倒進水里,想找回來可就難如登天了。

蜂窩形狀的化學催化劑

(圖片來源:http://tu.ossfiles.cn:9186/group2/M00/6B/92/rBgICV6OkUqAR-IRAAFbQW87nbc702.jpg)

在西方,曾經有一個笑話是這樣講的:“如果有人想自殺,那只需要湊到汽車排氣管的位置吸兩口尾氣就行了”。

這個笑話雖然荒誕,但在早期沒有尾氣處理裝置的時候,汽車尾氣確實有大量氮氧化物、碳氫化合物與一氧化碳。吸兩口雖然不至于送命,但絕對不會讓那個勇士有多舒服。

尾氣排放還會給環境造成極大污染。曾經的洛杉磯光化學煙霧事件的罪魁禍首,就是沒有經過處理的汽車尾氣。

而現在,高效的尾氣處理裝置可以通過催化化學反應,將氮氧化物分解,并利用分解的氧氣將一氧化碳、碳氫化合物氧化為二氧化碳和水,從而大大降低尾氣的污染。

催化劑有百利,但也有不少弱點。最大的弱點就是催化劑失活的問題。由于催化作用的原理是讓反應物附著在催化劑表面,從而加速反應,所以一旦表面被其它物質覆蓋,催化效率就會大打折扣。

以尾氣催化劑為例,如果催化劑上起催化作用的位置附著上了燃油中未完全燃燒的碳或是硫,那么這個位置就不再有催化能力了。在專業領域我們稱之為“催化位點失活”。

因此,想保證催化劑的催化性能,就要減少雜質附著,或者增加催化位點的數量。前者通過提純反應物來降低影響,而后者就是在催化劑上下功夫。

之前我們已經提到,催化作用僅在催化劑表面發生,那不管催化劑有多厚,發生的部分也只是那薄薄的一層或者兩層原子。

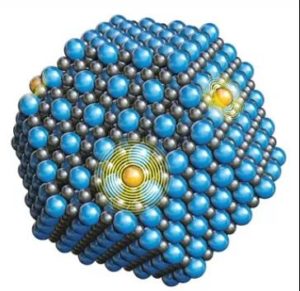

在此機制下,曾經的催化劑是板狀或蜂窩狀。但在現代科技的加持下,催化劑可以在微觀尺度上變成網狀或是框架結構,這大大增加了相同質量下的表面積(比表面積),從而讓現代催化劑的催化能力大大增加了。

催化劑的催化位點

(圖片來源:https://cen.acs.org/synthesis/catalysis/Catalyst-boosts-prospects-fuel-cell/99/i3)

然而,越是精巧的東西,就越容易壞。精巧的空心結構使得其穩定性遠不如實心的“老古董”結實。

在超過一百攝氏度的工作溫度下,原子熱運動可能會讓其離開自己的位置,跑到其它原子旁邊,從而讓網狀的孔洞發生塌陷;小的顆粒也會在熱運動的幫助下附著在大的顆粒上。

這個比表面積下降、結構被破壞的過程,在宏觀上十分類似于土壤板結的樣子,分別被稱為粒子遷移和聚結(PMC),以及奧斯特-瓦爾德熟化(OR)。

全球每年因工業催化劑、催化劑失活引起的催化劑替換、再生成本達數百億人民幣。除了應對貴金屬催化劑日漸攀高的需求,其納米技術所帶來的嚴峻的穩定性問題也亟需解決。

Part.2

提高催化劑壽命,中國提出解決新方案

既然高溫下原子熱運動是催化劑板結的主要因素,那降低溫度可以解決問題么?

答案是肯定的,也是否定的。降低溫度確實可以讓催化劑保持活性,但低溫也會顯著降低化學反應的速度,一來一回等于沒有進展。

此時,我們便要引入一個稱為“塔曼溫度”的概念。只有在這個溫度之下,原子才有可能長期穩定在自己的位置上。這樣一來,讓臨界溫度達到塔曼溫度就成為了重中之重。

那么,只需要在臨界溫度,就可以得到在更高溫度下穩定的材料;而臨界溫度與原子間相互作用密切相關。

若是相互作用太弱,原子所受的約束就很小,很容易受熱離開;而若是相互作用太強,又很難讓小顆粒不與大顆粒結合在一起。也就是說,需要找到一個強弱的平衡點。

近日,由中國科學技術大學李微雪教授所領導的理論與計算催化團隊提出了解決方案。

該團隊結合研究了323種單組分載體負載的納米催化劑生長速率和金屬與載體界面作用強度之間的關系,揭示存在有一般性的火山型依賴關系。

火山型依賴關系,左側為OR效應主導,右側為PMC效應主導

(圖片來源:https://scms.ustc.edu.cn/_upload/article/images/ac/65/2cb854bb42cebfe366687e35c172/ab29596a-1679-4293-a71b-d665c8f03889.png)

由此,提出了界面作用調控納米催化劑抗燒結的Sabatier作用原理:界面作用既不能太強,否則會導致以奧斯特-瓦爾德熟化的方式失活;也不能太弱,否則會導致以粒子遷移碰撞的機制失活。

在單組分載體上,由于界面作用標度關系的限制,僅當界面作用強度取值適中時,納米催化劑穩定性達到最優,其耐燒結溫度為金屬熔點一半,即長期以來經驗發現的所謂塔曼溫度。

同時,該團隊以納米金Au催化劑為例,檢索收集了大量已發表的實驗數據,實驗結果與理論預測高度一致。

根據這項理論,我們可以僅通過少量實驗就得到高壽命的高活性納米催化劑,降低了實驗成本與時間消耗。提升催化劑使用壽命,也就降低了催化劑的使用成本。

同時,延長使用壽命也意味著演唱了催化劑的更換時間間隔,從而提升了生產效率,降低了時間成本。

可以說,這項“八年磨一劍”的尖端成果刊登在三大科學期刊之一的《科學》上,反映了中國在計算材料學研究方面不僅處于世界領先地位,同時這項研究也得到了世界的充分認可。

但這就是納米催化劑的極限了么?不是的。

除了真正穩定的結構之外,在化學中還有一組稱之為“亞穩定”的結構。亞穩定結構的意思是盡管在這個溫度下并不是最穩定的狀態,但由于分解需要的能量很難得到,因此可以長期存在。

常見的例子就是氫氣和氧氣,僅需要一點火星就可以迅速燃燒變成水,但如果沒有這一點火星,哪怕是溫度再高也無法發生反應。

亞穩態催化劑示意圖

(圖片來源:https://scms.ustc.edu.cn/_upload/article/images/ac/65/2cb854bb42cebfe366687e35c172/f91a085d-e287-4f05-8257-0b8ff186011e.png)

在催化劑中,可以通過強吸附性載體與弱吸附性載體交替分布,讓催化位點附著在強吸附性載體上,以得到亞穩態納米金屬簇結構,從而在火山峰之上繼續提升熱穩定性,這個結構稱之為“S@W”(異能載體)。

這個結構還可能在催化劑與載體的邊界處形成新的位點,從而繼續提高催化效率。這樣的異能載體可以同時提高負載型納米催化劑的穩定性和活性。

可以說,中國科學技術大學的這項研究打破了那個曾經世界都認為是極限的溫度,讓不可能變為可能。

盡管科學并無國界,但一篇寥寥幾頁的論文并不能承載數十名科學工作者八年的全部努力成果。而無論是這方面計算模型還是計算理念,我國已經領先一步。這意味著我國將在化工催化劑方面率先應用此成果,率先降低生產成本,甚至于在一段時間內在催化劑壽命讓我國處于領先地位。

盡管這項研究剛剛脫離理論階段,但這項理論已經可以應用于計算不同催化劑的最合適的載體以及其臨界工作溫度。

借助于這項理論,可以大幅度降低在催化劑壽命測試上的投入,同時通過延長催化劑壽命,可以大幅降低化工行業中貴金屬的使用,以及減少由于催化劑活性降低導致的需要更換催化劑而停產的時間,這都是降低了直接成本。

但催化劑工藝的發展能為我們帶來的貢獻,除了直接看到的成本減少之外,還有環保開銷的減少與生態環境的改善。降低每年需要再生的催化劑數量,保持汽車尾氣及工業廢氣廢水的處理催化劑的高活性,都可以降低環境污染水平、減少環保開支。

留下了綠水青山,自然就有了金山銀山。

出品:科普中國

制作:量子萌新

監制:中國科學院計算機網絡信息中心

(本文中標明來源的圖片已獲得授權)

文章僅代表作者觀點,不代表中國科普博覽立場

本文首發于中國科普博覽(kepubolan)

轉載請注明公眾號出處